Nella vicenda che segue ho collaborato con una psicologa, la D.ssa Bruna Rucci.

Come si avrà modo di leggere, la vicenda è estremamente ingarbugliata; la mia personale impressione, sia all’epoca sia adesso rileggendo gli atti, è che si sia voluto sin dall’inizio ‘proteggere’ in qualche modo il padre, accusato dalla figlia di abusi sessuali.

Non riesco a trovare altra spiegazione al fatto che la ragazza sia stata sradicata dal suo ambiente (una città dell’Italia centrale) e dalla scuola frequentata sino a quel momento per avvicinarla al paesino del padre, collocandola in una comunità vicina a questo paesino ma lontana dalla città di residenza, dove risiede la madre, affidandola ad assistenti sociali che lavorano a stretto contatto del padre (dipendente dello stesso comune delle assistenti sociali); una comunità per minori collocata in aperta campagna, lontana dal centro abitato e dove lavora una operatrice che mostrò di essere in rapporti molto affettuosi con il padre della ragazza.

Spiace scrivere queste cose, ma, ripeto, non riesco a trovare altre spiegazioni a fatti così sconcertanti.

La CTU di cui si discute è stata disposta dal Giudice, D.ssa …, in data …, con i quesiti di cui oltre, introdotti dalla seguente premessa:

«… che tuttavia è opportuno disporre CTU affinché il perito, compatibilmente con la natura cautelare del presente procedimento e della esigenza di una risposta da elaborare in tempo breve, esaminati gli atti di causa, sentite le parti separatamente, congiuntamente e, ove possibile, con la figlia, nonché sentita la minore, acquisite altresì le dichiarazioni rilasciate dalla minore nel mese di … nel corso del procedimento penale pendente presso il Tribunale di … (PM …) eseguite le opportune indagini e accertamenti:

1) accerti il CTU, tenuto conto della natura cautelare del presente procedimento, quale sia lo stato psicologico e la personalità delle parti e quale sia la condizione psicofisica e la situazione famigliare della minore;

2) verifichi se sussistono condotte della madre ovvero del padre idonee a pregiudicare lo sviluppo psichico della minore e ad ostacolare il rapporto con l’altro genitore;

3) con particolare riferimento alla figura paterna, accerti la sussistenza delle condotte paventate dalla controparte accertando anche l’attendibilità della minore e l’eventuale condizionamento della stessa da parte della figura materna o di altre figure del nucleo famigliare di origine delle parti;

4) indichi in ragione degli accertamenti compiuti, se sia necessaria la modifica dei provvedimenti presi dal Tribunale dei Minorenni e, in tal caso suggerisca quali siano le migliori condizioni di affido e di frequentazione della minore con riguardo ad entrambi i genitori.»

Si rileva preliminarmente che il quesito n. 3, ovvero l’accertamento della sussistenza delle condotte paterne e l’attendibilità della minore esulano totalmente dalle competenze di un CTU, sia in ambito civile sia in ambito penale, poiché sia l’accertamento di fatti-reato sia l’attendibilità di un testimone sono di competenza esclusiva del giudice penale. Il CTU, o il perito, al massimo si può esprimere sulla capacità a testimoniare del teste (cosa diversa dalla attendibilità) e non altro (1).

Sempre in merito al quesito n. 3 si deve inoltre rilevare che non esiste la possibilità da parte di un CTU (psicologo o psichiatra che sia) di accertare l’eventuale condizionamento di una persona (2), a meno di essere titolari di capacità divinatorie. Circa quest’ultimo punto si deve inoltre rilevare che la CTU non può costituire mezzo di prova in assenza della produzione di prove documentali e testimoniali della controparte in ordine al presunto condizionamento della volontà della minore.

Il CTU ha depositato il primo elaborato, che qui si richiama, in data …, come risulta dal calendario contenuto nella bozza inviata alle parti in data ….

Nelle sue conclusioni il CTU così scriveva:

«questo consulente suggerisce all’Ill.mo Giudice che venga fatta una valutazione esaustiva e completa sulla persona della sig.ra … e sul sistema famigliare della stessa, così come si suggerisce l’intervento dei Servizi Sociali per un monitoraggio costante del sistema famigliare globalmente inteso (di entrambe le parti) e che i Servizi Sociali di … e … possano riferire trimestralmente all’autorità Giudiziaria sull’andamento della situazione: impegno, partecipazione, condivisione ecc. in merito alla coppia genitoriale nel pieno interesse della figlia minore XXX. Si suggerisce all’ill.mo Giudice la presa in carico della minore presso i Servizi Sociali affinché possano monitorare la ripresa dei rapporti col padre, segnalando altresì eventuali comportamenti ostativi, da parte della madre, all’esercizio della funzione genitoriale paterna.»

Il Giudice con provvedimento del giorno … ha invece disposto l’inserimento della minore in una struttura comunitaria individuata nella casa di accoglienza “…” di …; con successivo provvedimento del …, sulla scorta di comunicazioni a mezzo fax pervenutegli dai Servizi Sociali di …, ha preso atto che i Servizi Sociali competenti sul caso erano quelli di … e non quelli di … e che la struttura individuata era priva di uno psicologo (3).

Modificando quindi il provvedimento del giorno …, ha riaffidato la minore ai Servizi Sociali di … disponendo che gli stessi, in concerto con quelli di … (..), individuassero una struttura più idonea (verosimilmente in quanto provvista di psicologo che potesse fornire alla minore l’immediato supporto psicologico di cui necessitava, come da provvedimento del Giudice) e il progetto educativo più idoneo alle necessità della minore, “tenendo conto delle esigenze logistiche di entrambi i genitori e in particolar modo del sig. …”. Si è riportata in neretto la frase “in particolar modo del sig. …” poiché sfuggono agli scriventi, sul piano della logica processuale, le motivazioni di questa discriminazione in danno della sig.a …, madre della minore, visto che di fronte alla legge tutti i cittadini hanno uguali diritti.

Con questo provvedimento entrano nella vicenda i Servizi Sociali del Comune di … (..), comune di residenza del padre della minore; a mero titolo informativo, dal quale il Giudice saprà saggiamente trarre le dovute conseguenze, si riporta che il sig. … è dipendente dello stesso Comune di … (..), con incarico alla Segreteria e Affari generali, presso il quale l’Assistente Sociale, D.ssa …, presta il proprio servizio, come risulta dall’immagine seguente (omessa), prelevata dal sito istituzionale del Comune di … (..). Sarebbe stato molto più corretto da parte dell’Assistente Sociale, D.ssa …, rappresentare questa circostanza al Giudice e astenersi da ogni intervento sul caso. Gli scriventi non credono che nell’intero Distretto … non vi fossero altre Assistenti Sociali che potessero seguire il caso.

Il fatto che l’Assistente Sociale faccia parte della medesima amministrazione del padre della minore, che conta appena dieci dipendenti che presumibilmente si conoscono tutti fra loro, determina inevitabilmente una situazione di incompatibilità e conflitto di interessi che, insieme ad altri elementi dei quali si darà contezza in seguito, non contribuisce di certo alla trasparenza di questa vicenda. Ma, comunque, i Servizi Sociali del Comune di … (..) entrano nella vicenda solo ed esclusivamente per individuare una struttura più idonea, non per compiere altri atti, in assenza di specifica delega del Giudice (4).

Con successivo provvedimento del giorno … il Giudice dispone il prelievo forzoso della minore ritenendo, non si comprende su quali basi, che il comportamento della sig.a …, madre della minore, compromettesse in maniera grave il benessere della minore stessa. Il CTU in nessun punto della sua relazione aveva affermato che il benessere della minore fosse compromesso, addirittura in maniera grave, dal comportamento della madre; e se non lo affermava il CTU da quali elementi concreti il Giudice lo ha dedotto?

Di fatto, il prelievo forzoso della minore è avvenuto a fine maggio con un blitz di polizia che non si riserva nemmeno ai latitanti di mafia; nessuno ha sinora chiesto alla minore come ha vissuto quegli istanti, con quale terrore ha visto degli estranei entrare dalla finestra in casa sua a … (al secondo piano di un condominio, utilizzando l’autoscala dei vigili del fuoco) in un momento in cui si trovava sola in casa ed è stata portata via come una criminale.

La minore è stata inserita presso la comunità “…” di … (..), sradicata dalla sua vita a …, dalle sue amicizie, dai suoi affetti, le è stato imposto il cambiamento della scuola (5), non ha potuto completare la sua formazione nell’apprendimento della lingua spagnola già studiata per i primi due anni di scuola media, allontanata dai suoi insegnanti e dalle sue amiche di classe, compromettendo il suo percorso educativo.

L’inserimento presso la struttura di … (..) invece che quella di … è stato determinato dal fatto che quella di … non aveva uno psicologo per offrire alla minore l’immediato sostegno psicologico del quale aveva bisogno mentre quella di … (..) aveva lo psicologo, presumibilmente nella persona della D.ssa ….

Le uniche relazioni della D.ssa … reperite negli atti sono due, la prima senza data e protocollata al Comune di … in data … e la seconda datata …; non ne sono state reperite altre.

Non risulta agli atti, però, alcuna relazione della D.ssa … sulle condizioni psicologiche della minore all’ingresso nella comunità, sul trattamento psicoterapeutico o di sostegno psicologico messi in atto, contravvenendo in questo modo a preciso ordine del giudice.

Ma, soprattutto, in occasione della visita pediatrica che la minore ha effettuato a … è accaduto un ulteriore gravissimo fatto che getta una luce inquietante su tutta la vicenda. In quella occasione la minore è stata accompagnata da una educatrice della comunità di … (..), D.ssa …. Al suo arrivo la D.ssa … ha salutato il sig. … con un bacio sulla guancia e con tono imperativo e dandogli del tu gli ha chiesto perché non entrasse anche lui dalla pediatra che doveva visitare …. Se ne deduce che questa operatrice è in rapporti confidenziali con il sig. …, padre della minore (6).

Che rapporti ci sono tra la D.ssa … e il sig. …?

Da chi è venuta l’indicazione di inserire la minore in una struttura dove lavora una operatrice che ha mostrato di essere in rapporti confidenziali col padre?

Questo inserimento lungi dal rappresentare una protezione della minore non ha il significato di costringerla a ritrattare le sue dichiarazioni sul padre? Ciò, visto lo stretto controllo su di lei esercitato da persone in qualche modo vicine al padre e le velate minacce, discriminazioni e divieti che ha subito e dei quali si darà contezza nel paragrafo sull’ascolto della minore.

Quali e quanti danni ha riportato la minore a causa del mancato immediato sostegno psicologico? Chi ha la responsabilità di tutto ciò?

Sono tutte questioni poco chiare che aspettano una risposta.

Risulta inoltre che i Servizi Sociali di …, nelle persone della Psicologa, D.ssa …, e dell’Assistente Sociale, D.ssa …, hanno svolto attività istruttorie quali incontrare le parti, incontrare la minore, vietare alla minore l’uso del telefono nonostante il parere favorevole degli operatori della comunità, relazionare al Giudice, ecc. per le quali non risultano agli atti provvedimenti autorizzativi; l’unico provvedimento è quello del giorno … con il quale il Giudice li autorizza, per il solo mese di giugno, a incontrare la minore con ciascun genitore. Su che basi hanno operato nei mesi successivi? Tra l’altro in immediatezza della riapertura delle operazioni peritali, inviando relazioni al Giudice il giorno prima della ripresa delle operazioni peritali; tale premura appare molto sospetta e assume quasi il significato di una indicazione al CTU su come condurre la CTU medesima.

È pur vero che il Giudice, con il provvedimento del giorno … ha, in un certo senso, sanato questa situazione, ma, appunto, il fatto stesso che abbia ritenuto di doverla sanare con un provvedimento successivo agli atti compiuti dai Servizi Sociali del Comune di … (..) è la prova che in precedenza non vi era alcuna delega del Giudice per la D.ssa … e la D.ssa … a intervenire sul caso. È di tutta evidenza, lapalissiano, che se vi fosse stato un precedente provvedimento autorizzativo del Giudice non ci sarebbe stato alcun bisogno del provvedimento del giorno …, successivo agli atti compiuti dai Servizi Sociali del Comune di … (..) nei confronti della minore.

LA PRESENTE CTU

Con provvedimento del giorno … il Giudice ha autorizzato la continuazione delle operazioni peritali, riaprendo in tal modo i termini per controdedurre anche alla prima parte della CTU, conclusasi il giorno … con il deposito della relazione peritale che, a questo punto, si deve ritenere parziale.

Gli scriventi CCTTPP sono intervenuti nella vicenda in data … all’atto della ripresa delle operazioni peritali. In quella sede muovevano dei rilievi circa le operazioni peritali e il prosieguo delle stesse senza le necessarie garanzie a tutela del diritto di difesa della sig.a …, segnalando poi tali rilievi all’avvocato di parte ….

Successivamente il CTU, non tenendo affatto conto dei nostri rilievi e di quanto rilevato dal legale di parte …, inviava a mezzo pec il calendario dei successivi incontri senza prevedere incontri con la minore, da sola e con i genitori, alla presenza dei CCTTPP.

Gli scriventi si vedevano, a questo punto nella condizione di rappresentare al CTU l’impossibilità di proseguire le operazioni peritali (7) alla luce di questo e di ulteriori e più gravi irregolarità riscontrate nel suo lavoro, che nello specifico si riportano di seguito:

A) Il CTU oltre ad acquisire le dichiarazioni della minore (come dalla premessa ai quesiti) e argomentare sulle stesse, riprendeva nel suo elaborato i contenuti della perizia svolta per il PM dalla D.ssa …, relazione di perizia che non era presente nel fascicolo di causa alla data del conferimento dell’incarico di CTU (8).

Questa irregolarità procedurale invalida le operazioni peritali (Cassazione Civile, sentenza n. 12921 del 23 giugno 2015 ).

Il CTU ha inviato alle parti la bozza in data …, come risulta dal calendario da lui stesso preparato e che di seguito si trascrive.

La D.ssa … ha depositato la sua relazione della perizia in data ….

Il PM, D.ssa …, ha depositato la richiesta di archiviazione in data … (successiva al deposito della bozza di CTU).

Il CTU nella sua bozza, depositata in cancelleria in data … cita ampiamente la relazione di perizia della D.ssa … che, si deve presumere, a quella data fosse ancora nel fascicolo del PM e nessuno ne conoscesse i contenuti. È solo con il deposito della richiesta di archiviazione, il giorno …, che la relazione della D.ssa … è venuta a conoscenza delle parti (9).

È di tutta evidenza che una CTU svolta acquisendo, sia pure con l’autorizzazione del giudice, documenti che non potevano essere acquisiti in quanto non facenti parte del fascicolo di causa all’atto del conferimento dell’incarico di CTU è nulla.

Oltretutto non è chiaro agli scriventi se l’acquisizione nella CTU di tali dichiarazioni e documenti sia finalizzata a determinare le condizioni di affidamento e collocamento della minore o abbiano altra finalità.

B) La mancata previsione dell’ascolto della minore nella sede naturale della CTU.

Ai nostri rilievi replicavano, inopinatamente in quanto da noi non chiamate in causa, le CCTTP di parte del sig. …, ma non il CTU, con una sorta di vera e propria excusatio non petita e non rendendosi nemmeno conto che con questa difesa di ufficio dell’operato del CTU confermavano nella sostanza l’esattezza dei nostri rilievi e pertanto la non regolarità delle operazioni peritali sino ad allora svolte, finalizzate, evidentemente, non a stabilire le condizioni di affidamento e collocamento della minore e della frequentazione con il genitore non collocatario, ma ad altro obiettivo, e mostrando in concreto di agire loro stesse come CTU e, verosimilmente considerando il CTU come il terzo CTP del sig. ….

Riporto di seguito la lettera delle CCTTPP del padre e poi la nostra replica.

Gent.mo Dr. … e gent.mi colleghi,

in merito a quanto comunicato dai CCTTPP della signora … a mezzo Pec in data … con la presente riteniamo di dovere rappresentare che le argomentazioni ivi riportate, non palesate né all’inizio delle operazioni peritali né nel loro prosieguo, ovvero, nell’incontro integrativo del …, sono giuridicamente tardive, inverosimili e totalmente destituite di alcun valido fondamento oggettivo.

Nello specifico, appaiono piuttosto un grossolano e disperato tentativo di giustificare l’ulteriore diserzione della sig.ra …. Si fa presente che ad oggi, per l’ennesima volta in nove anni, si assiste al rifiuto assoluto da parte della donna di adempiere a quanto disposto dal Tribunale e comunque, in generale, alle indicazioni di tutti quei soggetti che a diverso titolo si sono occupati delle vicende della piccola XXX nel tempo.

Pertanto, con la evidente constatazione che gli attuali CCTTPP della signora …, subentrati solo di recente a quelli in precedenza nominati, non mostrano di aver preso accurata visione del fascicolo già contenente le rispose ai dubbi da loro sollevati, si ritiene doveroso ribadire quanto segue:

– il CTU ha proposto delle date d’incontro con la sig.ra …, incontri che la stessa ha puntualmente e immotivatamente disertato anche nelle passate CTU;

– già nella precedente Consulenza il dr. … ha previsto incontri con la minore, come da quesiti, regolarmente disattesi spesso senza ragionevole preavviso o motivazione dalla sig.ra …. La signora, infatti, all’evidente scopo di impedire che la figlia potesse (una volta esaminata) smentire quanto dalla medesima inverosimilmente sostenuto in ordine al coniuge, sin dalla fine del mese di luglio … ha posto in essere continui espedienti per ritardare e/o ostacolare, senza alcun valido e concreto motivo, la CTU anzidetta al pari di quanto avvenuto anche nell’ultimo incontro presso lo studio del Dr. …. Tali circostanze furono in passato più volte già rese note alle parti proprio dallo stesso Dr. …, il quale, mediante l’invio di molteplici comunicazioni (pec), ha confermato il comportamento ostativo della …. Del resto, a fronte dell’ostruzionismo materno, lo stesso ha dovuto dare atto, antecedentemente al ricovero della bambina presso l’attuale Casa Famiglia, di non poter svolgere alcun tipo di esame sulla minore, a seguito del protratto rifiuto della … ad accompagnare la figlia. Una riprova di quanto sostenuto è fornita dal fatto che la Sig.ra … si è fermamente opposta nella trascorsa CTU alla legittima richiesta avanzata dal Dr. … di accompagnare la minore presso l’abitazione del Sig. … per valutare il modo in cui la stessa si rapportava con il padre, negando il proprio consenso e non rendendo in tale modo di fatto possibile l’incontro previsto per il … tra la bambina e il padre.

Analogo rifiuto si è poi verificato in seguito, nel momento in cui il Dr. … ha fissato l’incontro con la minore al fine di sottoporla ai test previsti e di ascoltarla, secondo quanto disposto dal Tribunale, presso uno studio organizzato per le videoriprese.

Tali gravissimi comportamenti, tutti già puntualmente denunciati e comunque verificatisi anche in passato per anni, oltre che riproporre schemi comportamentali noti della donna, consentono a parere delle scriventi di compiere già di per se una valutazione sulle gravi mancanze genitoriali della sig.ra …;

– giova, inoltre, evidenziare che il CTU … ha preso parte agli incontri minore/padre in Casa Famiglia solo come osservatore terzo, incaricato di riferire con relazione periodica in merito al loro andamento, secondo quanto disposto dall’Ill.mo Giudice dr.ssa …. Nessuna violazione del contraddittorio tra le parti è stata pertanto mai posta in essere dal medesimo;

– i CCTTPP di controparte, senza alcun valido riscontro, affermano che la minore sia “fortemente traumatizzata” dall’inserimento in Casa Famiglia e che tale circostanza renda nullo l’ascolto della stessa effettuato in tale frangente. Ribadiamo che il provvedimento dell’Ill.mo Giudice dr.ssa … con il quale è stato disposto l’allontanamento immediato della minore fu reso necessario a causa delle gravissime e reiterate condotte della sig.ra …. Al pari di quanto risulta dalla mole della documentazione agli atti è stata di fatto solo quest’ultima ad avere effettivamente traumatizzato per anni la figlia, impedendole di avere dei normali rapporti con il padre sin dalla più tenera età. È stata sempre e solo la madre ad avere interrotto la regolare frequenza scolastica di XXX dal … al definitivo ritiro dall’istituto scolastico in data …, nonché ad averla isolata e segregata per mesi fino alla volontaria e persistente sottrazione della stessa, rintracciata esclusivamente con l’ausilio delle Forze dell’Ordine. Ribadiamo, inoltre, che solo durante la permanenza nella struttura protetta è stato possibile osservare ed ascoltare spontaneamente XXX, altrimenti segregata ed isolata dal mondo ad opera della sig.ra …. Una conferma in tal senso è data da quanto affermato dalla minore di recente alla presenza degli operatori che se ne stanno occupando; dichiarazioni queste in cui si ricorda che XXX, al pari di quanto già verificatosi in passato, ha confermato la pregiudizievole manipolazione mossa per anni dalla madre per screditare agli occhi della figlia la figura paterna, ragion per cui appare necessario che l’ascolto della minore da parte del CTU avvenga il prima possibile anche alla luce di tali nuove rilevanti dichiarazioni del ….

– Si fa poi presente come in merito alla presunta natura sessualizzata delle dichiarazioni rese dalla bambina nell’… in sede penale, ovvero, nel corso della perizia volta a valutarne l’attendibilità a testimoniare, sia stata proprio la signora … a chiederne l’acquisizione in sede civile; richiesta questa che pertanto è stata accolta dalla Dr.ssa … e su cui il CTU ha mosso le sue opportune considerazioni;

– Quanto alla natura di dette presunte dichiarazioni, si ricorda come in merito alle stesse tutti i precedenti CTU che hanno esaminato XXX abbiano negato che trattasi di dichiarazioni veritiere. Inoltre, attualmente non pende alcuna procedura di rinvio a giudizio verso il sig. …, posto che nell’ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. … il Pm incaricato delle indagini ha ritenuto nel mese di dicembre … di promuovere una richiesta di archiviazione, considerando infondato e comunque non provato quanto riferito dalla minore sul padre;

– risulta poi difficilmente comprensibile il riferimento dei CCTTPP della Sig.ra … alla dr.ssa ….

– Quanto alla dr.ssa …, questa ha solo rilevato l’assenza della signora … agli incontri a cui la medesima sta di fatto continuando a non presentarsi, traendo da ciò delle doverose considerazioni in merito.

– Arbitrario e totalmente ingiustificato è, poi, il riferimento alla dr.ssa …, posto che questa non ha alcun interesse nel giudizio, né tanto più ha rapporti amicali o professionali con il sig. …, il quale, pertanto, si riserva di agire contro eventuali illazioni della moglie o dei suoi consulenti nel senso sopra prospettato.

Alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte e della storia giudiziaria presente agli atti, desta tra l’altro stupore e si contesta la certificazione rilasciata dai Consulenti di controparte in data … in favore della sig.ra …, con la quale gli stessi si pronunciano positivamente in merito ad asserite capacità genitoriali della donna.

Si invitano, pertanto, i colleghi a prendere visione del fascicolo che ricopre nove anni di storia giudiziaria prima di esporsi in affermazioni illegittime ed arbitrarie.

Correttamente a quanto sostenuto dal Dr. … nella comunicazione via pec fatta pervenire alle parti nella giornata del … u.s. si invitano altresì i CCTTPP della Sig.ra … a inviare eventuali note critiche in maniera rituale all’esito della CTU e non a loro piacimento, ritenendosi qualunque relazione o produzione documentale posta in essere al di fuori delle ricordate modalità irrituale e come tale inutilizzabile.

Da ultimo si fa presente che non essendo terminata la CTU, si rimane in attesa dell’ulteriore calendario degli incontri atto ad ascoltare singolarmente la minore, nonché a verificare il modo in cui la stessa si relaziona con entrambe le figure genitoriali .

Cordialità

D.ssa …

D.ssa …

Questa la nostra replica.

Difficile dare un senso alla mail delle CCTTPP di parte … visto che i nostri rilievi erano diretti unicamente al CTU e inviati anche a loro per opportuna conoscenza ma non perché replicassero con un’autentica excusatio non petita. Non comprendiamo a questo punto il gioco di ruolo tra il CTU e le CCTTPP di parte …; se le CCTTPP suddette si vestono da CTU, il CTU diviene il terzo CTP del sig. …?

Se davvero le CCTTPP seguono la vicenda da nove anni non possono far finta di ignorare che la sig.a … si è sottoposta, agli inizi della stessa, alle CTU, alle valutazioni e a quant’altro. Chiaramente, vedendo che più si andava avanti, più cresceva il pregiudizio nei suoi confronti non ha più avuto fiducia nell’operato di quanti, a vario titolo, se ne sono occupati.

Pregiudizio che continua a danneggiare lei e la minore. Non vi è nessun comportamento ostativo ma solo la richiesta di terzietà del CTU e del rispetto del suo diritto di difesa.

Se davvero le CCTTPP di cui sopra seguono la vicenda da nove anni non possono non sapere che la stessa non nasce da dichiarazioni della sig.a … ma da dichiarazioni dei medici del Policlinico “…” dove la bambina venne ricoverata per problemi intestinali e dove i medici osservarono e segnalarono indicatori di presunti abusi sessuali subiti dalla piccola.

La sig.a … non ha mai sostenuto nulla in relazione all’ex-coniuge ma ha preso atto di quanto affermato dapprima dai sanitari del Policlinico … e poi delle affermazioni della figlia.

Su questo e sulle successive affermazioni della minore, sempre in relazione ai presunti abusi sessuali, nessuno è stato sinora in grado di dare delle certezze, sia in positivo sia in negativo, alla sig.a …. Ma il “fuoco di sbarramento” e le cortine fumogene messi in atto a vario titolo e da vari soggetti, hanno sempre più contribuito ad alimentare il dubbio sulla terzietà degli stessi.

Pertanto è del tutto gratuita, e diffamatoria, l’affermazione delle CCTTPP che la sig.a … abbia timore di essere smentita dalla figlia visto che lei non ha mai affermato nulla di cui possa essere smentita ma solo riportato le affermazioni della figlia.

Così come è diffamatoria l’affermazione delle CCTTPP sulla circostanza che la sig.a … avrebbe sottratto la figlia all’obbligo scolastico; tanto è vero che la ragazza ha sostenuto, a …, con profitto la prova di esame per il passaggio dalla seconda alla terza media. E ciò nonostante la sua “cattura” e la “reclusione” in comunità; è sufficiente questo dato di realtà a testimoniare la buona capacità genitoriale della sig.a …. Pensiamo che le CCTTPP abbiano sentito parlare di istruzione parentale; altrimenti si informino prima di diffamare le persone.

Non dobbiamo essere certo noi a ricordare alle CCTTPP che una archiviazione e una richiesta di archiviazione non equivalgono certo a una assoluzione.

Se le dichiarazioni della minore in ordine ai comportamenti del padre siano veritiere o meno non sono certo i CTU a poterlo affermare visto che la competenza in merito è del giudice penale e il CTU non è certo un vice-giudice; forse i CTU intervenuti in questa vicenda hanno capacità divinatorie?

Circa la consulente del PM, D.ssa …, non siamo certo noi a tirarla in ballo ma è lo stesso CTU che, improvvidamente, la cita nella sua relazione già depositata in cancelleria, laddove la richiesta della sig.a … era solo di acquisire le dichiarazioni della minore e l’autorizzazione del giudice solo a questo si riferiva non già all’acquisizione della consulenza della D.ssa …; consulenza depositata in cancelleria il giorno … e citata dal CTU nella sua relazione inviata alle parti il giorno … e depositata in cancelleria il giorno …, quando, a nostro parere, la relazione peritale era ancora coperta dal segreto istruttorio. Su quest’ultimo aspetto ci riserviamo ovviamente di approfondire.

Sulla D.ssa … (psicologa) abbiamo già relazionato e anche su questo ci riserviamo ulteriori approfondimenti.

Sulla D.ssa … (assistente sociale) non ci si vorrà davvero far credere che gli impiegati del Comune di … nemmeno si conoscano tra loro e non si salutino quando si incontrano; anche su questo abbiamo già scritto e approfondiremo. Il sig. …, per quanto sappiamo, lavora anche all’Ufficio protocollo del Comune di … e quindi ha la possibilità di conoscere prima ancora del Giudice ogni comunicazione che l’Assistente sociale invia al Giudice, e girarla ai suoi legali che possono così predisporre la sua difesa in anticipo rispetto ai legali di parte …. Questa sarebbe la vostra terzietà? Questo sarebbe il rispetto del diritto di difesa?

Circa la capacità genitoriale della sig.a … non vi è nessun atto, nessuna dichiarazione che la metta in dubbio; chi afferma il contrario è prevenuto e sta diffamando la sig.a …. Come già riportato in sede di CTU e con precedente nota, la valutazione della capacità genitoriale deve essere fatta sulla base di riscontri concreti e oggettivi e non su illazioni da pianerottolo o con test privi di qualsiasi valore scientifico. Il protocollo utilizzato dal CTU è solo un questionario a domande aperte e risposte libere. Ci si dica chi è l’idiota di genitore che, per fare un esempio, alla domanda “Si occupa di seguire il figlio nei compiti scolastici” risponderebbe che non se ne occupa o se ne occupa raramente? È chiaro che cercherà di fare una ‘bella figura’ e risponderà in maniera da ottenere il punteggio “1” a tutte le domande e risultare così un ottimo genitore. Quel protocollo è talmente attendibile che gli stessi autori, da noi già incontrati come CTU o CTP di controparte, nemmeno hanno proposto di utilizzarlo. E su questo si ha la pretesa di valutare la capacità genitoriale di una persona?

Si ricorda infine che i consulenti di parte hanno l’obbligo di segnalare all’avvocato della parte che rappresentano ogni irregolarità da loro riscontrata nel corso della CTU; pertanto se le nostre critiche siano ricevibili o meno lo decidono gli avvocati e non certo le CCTTPP di parte ….

La mail delle CCTTPP di parte … rappresenta nella sostanza l’ulteriore conferma della impossibilità di procedere con le presenti operazioni peritali che hanno perso del tutto la necessaria terzietà rispetto alle parti, visto che ormai le CCTTP si sostituiscono in tutto e per tutto al CTU e il CTU finisce con il diventare il terzo CTP di parte ….

La nostra certificazione scaturisce dalla somministrazione di un test di valutazione delle capacità genitoriali distribuito dalle Organizzazioni scientifiche di Firenze (10), e quindi sicuramente più valido del protocollo ASP-I, non validato, inattendibile perché basato su domande aperte alle quali uno risponde come gli pare e nessuno può controllare se la risposta sia genuina o meno, privo di letteratura di supporto se non due tre articoletti degli stessi autori del protocollo. Potrete contestare la nostra certificazione solo dopo aver somministrato il medesimo test ottenendo risultati diversi dai nostri.

Il nostro intento è solo quello di non far perdere tempo a tutti quanti insistendo a proseguire operazioni peritali viziate da parzialità e pregiudizi contro la sig.a ….

Questa stessa mail, inopinatamente scritta e inviata dalle CCTTPP del padre, a difesa di ufficio del CTU dimostra al di là di ogni altra considerazione l’alleanza collusiva tra le CCTTPP del padre e il CTU, tanto che ci riesce ormai difficile capire se le CCTTP del padre siano divenute le nuove CCTTU di questa vicenda e il CTU il terzo CTP del padre.

La CTU è proseguita accogliendo i nostri rilievi il che smentisce di fatto la parte … (paterna) per la quale i nostri erano solo pretesti per ostacolare le operazioni peritali e conferma la correttezza della nostra posizione.

L’ASCOLTO DELLA MINORE

L’ascolto della minore si è svolto il giorno …; si riporta uno stralcio della relazione inerente l’ascolto della minore redatta a cura della CTP D.ssa Rucci che è stata presente al colloquio:

«Durante il colloquio la minore ha espresso la sua sofferenza e il suo profondo malessere, tanto da arrivare a scoppiare a piangere più volte. Il dr. … ha offerto alla minore un fazzoletto di carta, e poi l’intero pacchetto per farle asciugare le lacrime. Il motivo di tanta sofferenza è risultato essere, secondo lo sfogo accorato di XXX, la vita e la permanenza nella casa famiglia … di …. La minore è stata strappata alla sua vita di …, per essere portata in una realtà estranea e mortificante.

Alla domanda del CTU se volesse aggiungere qualcosa di importante, XXX asserisce con forza: “voglio uscire, è una sofferenza”. Lamenta tra le lacrime di sentirsi diversa dagli altri ragazzi della casa famiglia, di sentirsi sempre “quella strana”, non potendo uscire liberamente come gli altri e per ulteriori motivi di discriminazione che XXX racconta piangendo. Quando chiede agli operatori della casa famiglia il motivo di divieti e restrizioni, la minore riferisce di sentirsi dire “no”, “perché no”, senza avere spiegazioni o poter intrattenere un dialogo con l’interlocutore, cosa che la fa sentire frustrata e nervosa. La minore confida al CTU di non farcela più a stare lì, di non essersi abituata, di non riuscire a dormire, di voler uscire, di sentirsi sempre più irascibile mano a mano che il tempo passa, di piangere per ogni piccola cosa, di essere esagerata.

XXX non si capacita del motivo per il quale le sia stato tolto il cellulare, del perché l’abbiano isolata da tutto, perché non possa uscire con un’amica e lamenta che questo comportamento nei suoi confronti la faccia sentire “diversa”, l’unica “strana e con i problemi”.»

I Servizi sociali del Comune di …, e lo stesso CTU, hanno relazionato al Giudice nel mese di agosto segnalando una situazione psicologica della minore in comunità a dir poco idilliaca. Ma in nessuna delle due relazioni, quella del CTU e quella dell’assistente sociale, si fa cenno allo psicologo che avrebbe dovuto seguire la minore e a colloqui con detto psicologo; circostanza ben strana poiché la prima cosa che il CTU e l’Assistente Sociale avrebbero dovuto fare per sapere qualcosa sullo stato psicologico della minore sarebbe stata quella di parlare con lo psicologo che l’aveva in carico. Del resto la modifica dell’ordinanza del giudice si è resa necessaria proprio perché la prima comunità individuata non aveva psicologi in organico, mentre la comunità di … (..) è stata scelta perché avrebbe avuto uno psicologo che potesse fornire alla minore l’immediato supporto psicologico necessario.

Nel provvedimento del giorno … il giudice prescrive allo psicologo della comunità ove verrà inserita la minore, presumibilmente la già citata D.ssa …, di redigere una “valutazione all’ingresso e che monitori la minore in relazione al rapporto con entrambe le figure genitoriali”. Come già detto, le uniche due relazioni presenti in atti a firma della D.ssa … sono di … …; non risulta però una valutazione all’ingresso nella comunità.

Dall’ascolto della minore emergono chiaramente varie restrizioni che le vengono imposte e che la discriminano fortemente rispetto agli altri ragazzi ospiti della comunità; le non-risposte che riceve alle sue domande (“è no perché no … resti qua fino ai 18 anni”) fanno dubitare seriamente della competenza professionale degli operatori di questa comunità i quali mostrano una mancanza di empatia sconcertante. Il clima generale che emerge potrebbe configurarsi quale maltrattamento psicologico che certamente è all’origine del grave stato di sofferenza della minore, così come si può desumere dal suo ascolto innanzi al CTU il ….

Dall’analisi della video-audioregistrazione emerge infatti la grave sofferenza di XXX per il protrarsi della sua permanenza in comunità. Emerge anche che la minore lamenta insofferenza per le continue pressioni psicologiche cui è sottoposta dagli operatori della comunità di … (..) quali, ad es., la sottrazione del telefono, il non farla uscire discriminandola rispetto agli altri ragazzi, l’incapacità degli operatori di darle delle risposte chiare, la velata minaccia che resterà in comunità sino al compimento dei 18 anni se non fa quello che le dicono (ne dà atto anche il CTU a pag. 11 del secondo elaborato).

È chiaro che, vivendo in queste condizioni restrittive, la minore, pur di uscire dalla comunità sia disposta a dire tutto quello che le viene chiesto, come ad es. di andare a vivere dal padre, avendo capito che solo a questa condizione il Giudice la farà uscire dalla comunità. Si può parlare adesso di condizionamento della volontà della minore?

Il CTU parla di condizionamento della minore da parte della madre basandosi sulle dichiarazioni della minore stessa; non tiene però nel debito conto che tali dichiarazioni arrivano dopo ben 5 mesi circa di isolamento e pressioni di vario tipo, restrizioni, ecc. delle quali la minore ha parlato nel corso del colloquio stesso. Allora, la minore è credibile quando parla male della madre ma non è più credibile quando parla male del padre o della comunità?

Il CTU conclude, riprendendo le conclusioni della D.ssa … (psicologa che ha effettuato i test), affermando che l’organizzazione di personalità della minore sembra avviarsi a un funzionamento borderline; peccato, ancora una volta, che questo CTU non approfondisca per nulla le sue stesse osservazioni, ciò che ha sotto gli occhi.

Si riporta quanto scrivono in merito gli specialisti dell’Istituto Beck di Roma (11):

«Dati sperimentali hanno indicato che la percentuale di persone con il Disturbo Borderline di Personalità (DBP) e storia di abuso sessuale varia dal 40% al 76% (Crowell et al., 2009). È stato mostrato, per esempio, che le donne che avevano subìto abusi sessuali infantili con penetrazione presentavano sintomi di DBP in misura maggiore rispetto a chi aveva subìto un abuso che non prevedeva i rapporti sessuali completi (p.e., Luthra, 2009).»

Per il testo completo si rimanda al link in nota. Parlando di possibile sviluppo borderline il CTU nella sostanza deve ammettere anche la possibilità che vi è una certa probabilità che un tale sviluppo di personalità sia indotto da abusi sessuali subiti nell’infanzia.

Crediamo che nessuno se la senta di mettere in discussione l’autorevolezza scientifica dell’Istituto Beck di Roma, scuola di specializzazione in Psicoterapia cognitivo-comportamentale, accreditata dal MIUR e riconosciuta, unica in Italia, dall’omonimo Istituto Beck di Philadelphia.

SIG.A …, MADRE DELLA MINORE

Nella CTU ma anche in vari atti giudiziari e psico-sociali la sig.a … viene crocifissa in ogni modo quasi fosse lei la causa di tutti i mali del mondo. Ostativa, non collaborante, condizionante la figlia, ecc. Ma nel momento in cui mostra la sua disponibilità la stessa non viene accolta.

La sig.a … ha toccato con mano che veniva pregiudizialmente considerata negativa per lo sviluppo della figlia, e questo sin dai tempi remoti del primo inserimento in comunità della figlia. Ci si meraviglia che abbia sviluppato una totale sfiducia verso un sistema che la vuole crocifiggere a ogni costo?

Pregiudizio che informa anche la presente CTU, laddove si parla addirittura di “giogo materno” (pag. 15); il CTU mostra con questa espressione una totale mancanza di empatia e la volontà di umiliare la sig.a …. L’archiviazione del primo procedimento penale e la richiesta di archiviazione del secondo non significano affatto assoluzione dall’imputazione; significano solo che non sono state acquisite delle prove che possano reggere in dibattimento. La sig.a … non si sente affatto rassicurata da questa risposta giudiziaria, è così difficile da comprendere? Il CTU, che dovrebbe essere terzo rispetto alle parti, si sente rassicurato?

Nel corso del proseguimento della CTU la sig.a … ha espresso la volontà di sottoporsi ai test psicologici ma che gli stessi le fossero somministrati dalla D.ssa … e non dal Dr. …. Noi CCTTPP abbiamo girato questa richiesta della sig.a … al CTU a mezzo pec ma la sua risposta è stata negativa; il CTU non si è nemmeno peritato di volgere tale istanza al Giudice, decidendo autoritativamente e autonomamente. Del resto la D.ssa … è stata chiamata in causa dal CTU medesimo per la somministrazione dei test alla minore; la sig.a …, visto che la D.ssa … era comunque entrata nella CTU, ha ritenuto, legittimamente, di chiedere la somministrazione dei test a cura della D.ssa … sentendosi maggiormente garantita e tutelata.

SIG. …, PADRE DELLA MINORE

Si riporta dalla prima parte della precedente CTU, quella del … , pag. 12:

«Riferisce che intorno ai 16 anni si avvicina alla cultura rasta e che tuttora rappresenta il suo modus vivendi, comunque integrato nella sua cultura di appartenenza “… sono stato sempre affascinato … avevo i dreads dall’età di 16 anni… è un mondo dove mi ritrovo, è un mondo dove sento di esprimere me stesso … sento che posso … sono io … so che sono io in quel mondo lì … forse mi aiuta tanto … mi sono dato questa spiegazione, sono molto timido … è un segno di riconoscimento e chi mi ha di fronte già si fa un’idea, poi sbagliata o giusta che sia però già sa … quindi secondo la mia idea parto avvantaggiato … poi non lo so, mi sento meglio io comunque …”.»

Il CTU non ha svolto ulteriori approfondimenti su questa cosiddetta cultura rasta cui il sig. … dichiara di aver aderito intorno ai 16 anni di età; un vero peccato perché se lo avesse fatto avrebbe scoperto che la cosiddetta cultura rasta, o meglio fede rasta, è un sincretismo religioso che adora il defunto re di Etiopia Hailé Selassié quale novello Gesù Cristo nella sua seconda venuta sulla terra, ecc. ecc. Senza molto dilungarsi, la fede rasta ha un senso nel mondo africano quale riscatto culturale e nazionale dello stesso; nel mondo occidentale ha il solo significato di giustificazione del consumo quotidiano di marijuana. Per la fede rasta la marijuana è un’erba meditativa, oltre che medicinale, che quindi va usata tutti i giorni; vi sono recenti sentenze della Cassazione che ha assolto consumatori abituali di marijuana che detenevano elevate quantità della droga, in virtù della dichiarata adesione alla fede rasta.

È mancato un accertamento psichiatrico e tossicologico sul sig. …; la dichiarazione di essere un adepto della cultura/fede/religione rasta potrebbe significare che sia anche un consumatore abituale di marijuana e ciò, verosimilmente, dall’età di 16 anni; lo stesso sig. … ha ammesso di aver fatto uso di stupefacenti in passato. Si riporta dalla prima relazione di CTU, pag. 12: “Sostiene di aver assunto cannabis in maniera saltuaria durante il periodo universitario; attualmente riferisce di non assumere sostanze psicotrope o psicofarmaci”. Il CTU avrebbe dovuto approfondire questo aspetto; il sig. … afferma che quello rasta è un mondo in cui lui si ritrova, dove sente di esprimere se stesso. Usando la parola ‘mondo’ lascia intendere che lui frequenta abitualmente quegli ambienti in cui il consumo di marijuana assume un aspetto ritualistico; a meno che non voglia far credere che quel ‘mondo’ si limiti a rivolgere preghiere all’ex-imperatore di Etiopia.

A questo punto, può il giudice affidare e collocare una ragazza di … anni dal padre che, per sua stessa ammissione, ha fatto uso di stupefacenti, senza accertarsi se corrisponda al vero quanto dichiarato dallo stesso di non farne più uso attualmente? Questa soluzione rappresenta il supremo interesse della minore o è di pregiudizio al suo sereno sviluppo psico-fisico?

Gli scriventi ritengono che finché non sia stato accertato, con i mezzi tossicologici correnti (esame ripetuto dei cataboliti urinari e analisi del capello), che il sig. … non faccia più uso di stupefacenti, non sia percorribile alcuna ipotesi di affidamento esclusivo né tanto meno di collocamento della minore dal padre. Naturalmente, per par condicio, la sig.a … è disposta sin da ora a sottoporsi agli analoghi accertamenti tossicologici, ricerca dei cataboliti urinari ed esame del capello.

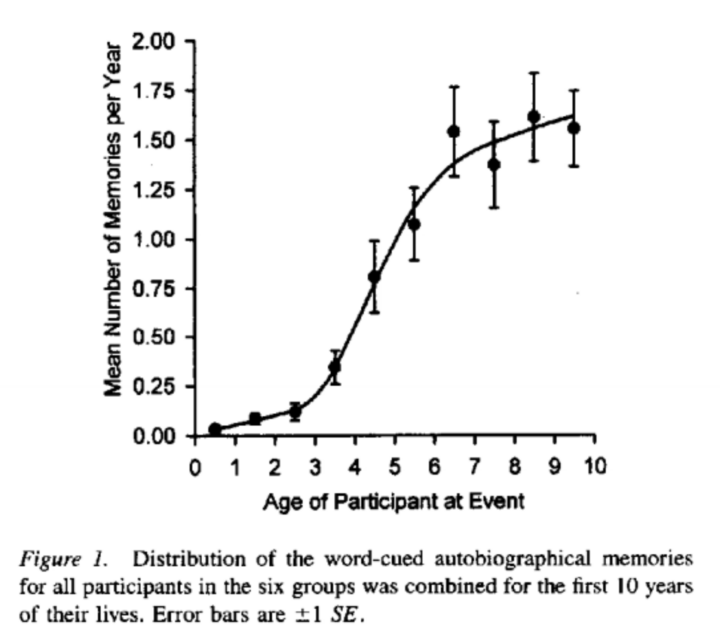

Di particolare rilevanza, ai fini della valutazione della capacità genitoriale del sig. … è quanto la minore afferma circa il suo ricordo di un fatto verificatosi a … (..) quando lei era piccola (dal minuto … in poi) e riportato dal CTU a pag. 10. La minore riferisce di ricordare che stava male, sul letto col mal di pancia e non riusciva neanche a alzarsi e sentiva il padre e la madre che litigavano perché il padre si rifiutava di portarla in ospedale. Fin qui il suo ricordo. Di fatto in quella situazione il nonno materno della minore intervenne, chiamato dalla sig.a …, e resosi immediatamente conto della gravità della situazione portò la nipote d’urgenza in ospedale dove venne operata per l’invaginazione intestinale.

Se si legge la prima relazione di CTU, pagg. 31-32, alla domanda n° 9 (Esercita un controllo sulla salute e sull’igiene di sua figlia?) prevista dall’intervista (che il CTU definisce impropriamente protocollo) usata per la valutazione della capacità genitoriale (APS-I), il sig. … risponde positivamente e cioè dice che lui si preoccupa della salute della figlia. I fatti, seppure limitatamente al periodo in cui la minore è rimasta a …, dimostrano il contrario e cioè che non è stato in grado di rendersi conto della gravità delle condizioni di salute della figlia e di prendere le decisioni più opportune (chiamare un medico o portarla in ospedale). Addirittura afferma che chiedeva ai suoi genitori se era il caso di portarla dal medico. Non sembra proprio il comportamento di un padre responsabile; eppure dall’intervista è venuto fuori il contrario. Questa è la prova che quell’intervista non ha alcun valore scientifico, come da noi osservato, e nulla può dire sulla effettiva capacità e responsabilità genitoriale di una persona.

SUI TEST PSICOLOGICI

Ci limitiamo a riportare le conclusioni dell’articolo “I test proiettivi in ambito giudiziario: limiti e possibilità di utilizzo”, di Anita Lanotte e Paolo Capri (12).

«Riteniamo, infine, che fenomeni complessi come quello relativo allo sviluppo e alla progressiva organizzazione delle strutture psichiche, di fondamentale importanza nella valutazione della personalità sopratutto in ambito minorile, devono necessariamente [essere] studiati e analizzati attraverso modelli complessi d’interpretazione, attraverso quindi un processo di integrazione fra i differenti campi ed orientamenti della conoscenza scientifica psicologica, dove, comunque, risposte probabilistiche saranno sempre in primo piano rispetto a verità assolute».

Con questa citazione intendiamo dire che, contrariamente a quanto fa il CTU che prende le risultanze dei test come oro colato, i test psicologici hanno un valore relativo e vanno sempre contestualizzati. Davvero il CTU ritiene che le condizioni di costrizione e isolamento dai suoi affetti in cui si trova la minore non abbiano influito sulla sua spontaneità falsando così le risposte ai test? Il CTU non ha informato la D.ssa … che la minore era in comunità da più di cinque mesi, tanto che la stessa si è meravigliata moltissimo quando lo ha saputo, né l’ha informata sui presunti abusi sessuali. Perché queste informazioni, essenziali nella valutazione psicologica e psicodiagnostica, sono state occultate? Si temeva forse che potesse venire fuori dai test qualcosa di sgradito? Sicuramente le interpretazioni sarebbero state differenti.

Così come criticabile, in quanto ha falsato i risultati, è il fatto di aver sottoposto la minore ai test psicologici subito dopo un ascolto che le ha causato molta sofferenza, come il CTU stesso ha notato; a questo punto che validità hanno dei test psicologici somministrati a una persona traumatizzata da lunghi mesi trascorsi in condizioni di costrizione, sottoposta a restrizioni e divieti di vario tipo, al termine di un ascolto che le ha causato ulteriore sofferenza? Sarebbe come, per fare un esempio di facile comprensione, misurare i parametri cardiovascolari (pressione arteriosa e frequenza cardiaca) a una persona che ha appena finito di correre i 100 metri. Risulterà iperteso e tachicardico e un medico frettoloso trarrà la conclusione che sia un cardiopatico. Oppure misurare la glicemia a uno che ha appena fatto una scorpacciata di dolci; risulterà che è un diabetico.

Circa una più specifica valutazione dei test psicologici si allegano alla presente relazioni della D.ssa …, ausiliaria dei CCTTPP, che è parte integrante della presente relazione di CTP.

CONCLUSIONI

L’esclusione della madre dall’affidamento della minore non è plausibile visto che non è stata fornita alcuna prova, alcun elemento concreto e oggettivo che la madre possa essere di pregiudizio alla minore. Le dichiarazioni della minore, di cui all’ascolto del …, vengono da una ragazza molto provata dai lunghi mesi di isolamento, restrizioni, costrizioni e discriminazioni varie subite nella comunità; per ciò stesso perdono la loro genuinità, quali prove del presunto condizionamento da parte della madre. Né la CTU può essere utilizzata quale mezzo di prova per i motivi già detti in apertura.

Gli scriventi propongono pertanto di mantenere provvisoriamente l’affido ai servizi sociali collocando la minore presso un college internazionale a … in regime convittuale (del tipo …) dove la minore possa completare il suo percorso formativo senza essere sottoposta a vessazioni e restrizioni della sua libertà personale.

Circa il diritto di visita e frequentazione dei genitori gli stessi vanno determinati in maniera paritaria tra gli stessi.

Il CTU replicò alle nostre osservazioni ma poiché non ci convincevano inviammo agli avvocati ulteriori nostri rilievi.

OSSERVAZIONI SULLA RISPOSTA DEL CTU

1) Nulla ha replicato sul quesito n. 3; tale quesito, e ogni risposta allo stesso, va espunto dalla CTU, salvo nullità dell’intera CTU. In ogni caso ogni valutazione in ordine all’attendibilità del testimone non è di competenza del CTU; il codice parla di idoneità fisica o mentale, che è cosa diversa dall’attendibilità, e in psichiatria forense si parla di capacità a testimoniare non di attendibilità del testimone.

2) Nulla ha replicato in ordine al fatto che non poteva acquisire documentazione non presente nel fascicolo di causa all’atto del conferimento dell’incarico; ciò comporta la nullità della CTU o per lo meno l’eliminazione dalla CTU di ogni riferimento alla relazione peritale della D.ssa …. Poco rileva, a mio parere, che si sia attenuto alle disposizioni del giudice che ha autorizzato; ha sbagliato pure il giudice, vi è giurisprudenza per la quale non è consentito acquisire nella CTU documentazione che non era presente nel fascicolo all’atto del conferimento dell’incarico.

3) Circa lo sviluppo borderline il CTU conferma la nostra osservazione laddove scrive (pag. 7): “È possibile che siano stati vittime di abusi sessuali”.

4) I protocolli e le linee guida richiamati dal CTU non hanno valore normativo e non sono condivisi dalla totalità del mondo scientifico, e come tali sono privi di valore.

5) A pag. 9 introduce un ulteriore elemento estraneo alla CTU; da quali elementi risulta al CTU che il sig. … venga sottoposto a periodici controlli tossicologici? E anche se fosse vero, non bisogna essere uno scienziato per farsi trovare negativo a un esame tossicologico, basta una banale ricerca in internet.

6) Ancora sull’intervista APS-I: non vi è letteratura alcuna che la sostenga, tranne tre-quattro articoli scritti dagli stessi autori dell’intervista. È priva di validità scientifica. Basta dire qualche bugia e viene fuori che uno è un bravo genitore. Poi, nei fatti, si vede che è il contrario, che di fronte alle gravi condizioni di salute della figlia il sig. … non ha saputo che pesci prendere, non solo, ma si è opposto a che la moglie, sig.a …, chiedesse consigli a suo padre. Se questo è un buon padre!

7) Del tutto irrilevanti sono le ulteriori obiezioni del CTU alle nostre controdeduzioni; se nel corso delle operazioni peritali ci siamo astenuti dal porre rilievi sui test, sulle modalità di somministrazione (stress psicologico della minore), ecc. è solo perché abbiamo compreso che ogni nostro tentativo di riportare la CTU sui binari della regolarità procedurale era suscettibile di venire interpretato, dal CTU e dalle CCTTPP del sig. …, come tentativi di frapporre ostacoli al prosieguo delle operazioni peritali. Non ci si meravigli adesso se lo facciamo presente.

È di tutta evidenza che, a partire dalla decisione di chiamare in causa un’assistente sociale legata al sig. … da colleganza lavorativa, di scegliere come comunità per la minore quella in cui lavora un’educatrice che ha mostrato di essere in rapporti confidenziali con il sig. …, il mancato sostegno psicologico alla minore, il vero obiettivo non era quello di stabilire le capacità genitoriali delle parti (i fatti dimostrano le buone capacità genitoriali della madre che ha allevato la figlia da sola per lunghi anni e le pessime del sig. …) ma di fiaccare psicologicamente la minore in maniera che ritrattasse le sue accuse al padre e accusasse la madre di averla manipolata.

Del caso precedente non ho ulteriori notizie. Credo che la ragazza sia stata collocata dal padre.

NOTE BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE

- Cfr Fornari, Trattato di Psichiatria Forense: il CTU o perito è tenuto solo a valutare «se le dichiarazioni, le confessioni, le ammissioni, le accuse di quel soggetto siano o meno espressione di un funzionamento mentale alterato da patologia psichiatrica o da disturbo della sfera cognitiva e/o affettivo-relazionale che abbiamo negativamente interferito sulla fissazione dell’evento e incidano sulla rievocazione dello stesso».

- Cfr Sentenza della Corte Costituzionale n. 96/1981: «Presupponendo la natura psichica dell’azione plagiante è chiaro che questa, per raggiungere l’effetto di porre la vittima in stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità né è possibile ricorrere ad accertamenti di cui all’art. 314 c.p.p. [attuale art. 220 c.p.p.] non essendo ammesse nel nostro ordinamento perizie sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l’asservimento totale di una persona.» Cfr anche Giovanni Flora, Plagio: la problematica penalistica: «La Corte Costituzionale ha avuto buon gioco nel cancellare la norma incriminatrice dall’ordinamento per difetto di determinatezza in riferimento all’art. 25/2° Cost.; adducendo essenzialmente l’inverificabilità del fatto contemplato dalla fattispecie, l’impossibilità comunque del suo accertamento con criteri logico razionali, l’intollerabile rischio di arbitri dell’organo giudicante.»

- Con questo provvedimento il giudice si è discostato dalla conclusioni della CTU senza darne adeguata motivazione; su questo fatto gli avvocati avrebbero dovuto ricorrere ma non lo hanno fatto.

- Su questa anomalia, e cioè l’intervento di un’assistente sociale dipendente della stessa amministrazione comunale per la quale lavora il padre della minore stessa, inviammo le nostre note agli avvocati, ma senza esito alcuno. Si riporta di seguito un stralcio: «… il padre della minore, sig. …, è dipendente del Comune di … (..), assegnato all’Area 1 – Segreteria e Affari Generali, quindi collega di lavoro dell’assistente sociale del medesimo Comune, D.ssa … (allegato 1) che svolge la sua attività nella medesima sede (Piazza …, ..). È indubbio che la D.ssa .., per il fatto di essere collega di lavoro del sig. …, in un piccolo Comune che conta circa 10 dipendenti, i quali evidentemente si conoscono tutti personalmente e almeno quotidianamente si incontrano per registrare la loro presenza in servizio, è venuta e viene tuttora a trovarsi, per ciò stesso, in una situazione di incompatibilità e di stridente conflitto di interessi, dovendo pronunciarsi in merito alla collocazione in casa famiglia della figlia di un suo collega di lavoro, non potendo, per questi motivi, mantenere la necessaria terzietà. La sede di servizio dell’assistente sociale è difatti ubicata nella stessa sede del Comune ove si trova l’ufficio in cui lavora il sig. … (Piazza …, ..). Per non parlare degli inevitabili rapporti che, per i dipendenti di una amministrazione pubblica, intercorrono con l’Ufficio protocollo della stessa in occasione della presentazione di istanze personali (ferie, congedi, ecc.) e di servizio (invio e ricezione di documentazione varia). Sarebbe stato molto più corretto da parte della D.ssa … rappresentare questa situazione di incompatibilità e di conflitto di interessi al Giudice chiedendo di essere sollevata dall’incarico; ma non lo ha fatto, dimostrando in tal modo di avere un interesse nella vicenda che trascende l’interesse di ufficio. In data … (Prot. n. …) la D.ssa … ha inviato al Giudice una relazione di aggiornamento sulla minore (all. 2); è di tutta evidenza che tale relazione, verosimilmente coperta dal segreto di ufficio fino a quando non entra nel fascicolo processuale, a maggior ragione perché inviata all’autorità giudiziaria e contenente informazioni riservate su di una utente di minore età, all’atto stesso dal suo invio è venuta a conoscenza dell’impiegato dell’ufficio protocollo, anch’egli tenuto ovviamente al segreto di ufficio, ma che in questo caso è il padre della minore cui si riferisce la stessa relazione di aggiornamento. In detta relazione la D.ssa … riporta di aver avuto un colloquio con il sig. … (che incontra tutti i giorni di lavoro) in data …, di aver avuto un precedente colloquio telefonico con la responsabile della casa famiglia, D.ssa …, e addirittura di essersi recata, in data …, presso la casa famiglia per incontrare la minore. Poiché la D.ssa … non risulta essere assistente sociale affidataria della minore, il cui affidamento rimane ai Servizi sociali di …, comune di residenza della minore, né risulta che gli stessi siano stati esonerati da un provvedimento del Giudice, né che la D.ssa … abbia ricevuto delega in tal senso dal Giudice, o perlomeno nulla si rileva in tal senso dal fascicolo telematico, l’attività da lei svolta e della quale dà contezza nella relazione allegata, inviata all’autorità giudiziaria e che può pertanto definirsi a tutti gli effetti come attività istruttoria, è stata svolta in assenza di qualsiasi delega da parte del giudice, quindi a titolo personale se non addirittura di parte del suo collega di lavoro, sig. …. Dell’assenza di delega da parte del giudice è la stessa D.ssa … che ne dà atto, nella risposta alla lettera dell’Avv. … con la quale il legale le chiedeva a che titolo stesse operando sul caso. Nella sua nota di risposta (all. 3) la D.ssa … afferma di occuparsi della minore G.I. “… per conto del Tribunale ordinario di …”. Nella sua risposta la D.ssa … non riporta di avere una delega specifica del Giudice ma afferma genericamente di occuparsi della vicenda per conto del tribunale; lo scrivente non ritiene che i tribunali consentano a chicchessia, sia pure un’assistente sociale, di occuparsi di qualcosa in nome e per loro conto. I Tribunali conferiscono incarichi, affidano minori, ecc., ma sempre in maniera formalmente corretta dal punto di vista procedurale, non così, sulla parola, come sembra ventilare la D.ssa … nella sua risposta all’Avv. …. Il fatto stesso che non faccia menzione di alcun incarico ricevuto dal Tribunale dimostra che non ha ricevuto incarico alcuno e che sta operando a titolo personale. L’unico atto giudiziario che la chiama in causa è quello del … con il quale il giudice l’autorizza per il solo mese di giugno … a effettuare incontri tra ciascun genitore e la minore (all. 4); atto scaturito da una singolare richiesta dei servizi sociali di …, e cioè dai colleghi di lavoro del padre della minore. Lo scrivente pertanto ritiene, in carenza di ulteriori atti che conferiscano legittimità all’operato della D.ssa …, che la stessa abbia operato e stia tuttora operando in una condizione di incompatibilità e conflitto di interessi, a titolo personale, in violazione del codice deontologico delle assistenti sociali (art. 46) e abusando dei suoi poteri. Particolarmente grave è l’aver incontrato la minore senza l’assenso dei servizi affidatari e della madre che tuttora esercita la potestà genitoriale. In ultimo, anche qualora dovesse risultare un incarico del Giudice, è prassi che i Servizi sociali si astengano da ogni intervento quando è in corso una CTU; la relazione della D.ssa … è datata … e risulta inviata per fax alla D.ssa … (il giudice) il giorno …. La ripresa delle operazioni peritali è avvenuta il …, (giorno successivo alla relazione dell’assistente sociale – nota attuale) come da precedente autorizzazione del Giudice. Tutto questo iperattivismo dei Servizi sociali del Distretto … in imminenza della ripresa della CTU è perlomeno sospetto e pare essere stato messo in atto al fine di condizionare le operazioni peritali stesse, fornendo una risposta ai medesimi quesiti sui quali dovrà pronunciarsi il CTU.

- Anche sul cambio di scuola intervenimmo, ma senza esito. Questo a dimostrazione che tutto era stato già pianificato in anticipo e che la CTU non aveva alcun senso, se non quello di mettere il ‘timbro della scienza’ su ciò che era già stato deciso. Il nostro parere era il seguente: «Il sottoscritto Dr Andrea Mazzeo, medico-chirurgo specialista in Psichiatria, iscritto all’Albo dei Medici della Provincia di Lecce con il n° 2718, è stato incaricato dall’avv. …, del Foro di …, di esprimere un parere professionale sul prospettato cambio di scuola della minore XXX. La minore ha frequentato, nell’anno scolastico …, la classe seconda media presso la scuola media statale “…” (istituto comprensivo), di … venendo promossa con pieni voti (9/10) alla terza media. Il principio della continuità didattica vuole che l’alunno termini il ciclo di studio presso il medesimo istituto scolastico; in favore del rispetto per la minore di questo principio si sono addirittura espressi sia il Dirigente scolastico sia la coordinatrice didattica della classe. La minore ha già subito il distacco traumatico dai suoi affetti familiari; allontanarla dalla sua scuola, dai suoi docenti, dai suoi compagni di classe sarebbe un ulteriore trauma da sradicamento, che minerebbe definitivamente il suo equilibrio psichico, la stessa costruzione dell’identità personale. La necessità della continuità didattica è sancita dal D.M. del 16 novembre 1992, in applicazione della Legge 5 giugno 1990, n. 148, ulteriormente sottolineata dalla Circolare Ministeriale 16 novembre 1992, n. 339 («La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità»). Si richiama inoltre quanto disposto dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, del 20/11/1989, che all’Articolo 12 sancisce che «gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità». La ragazza ha ormai … anni ed è perfettamente in grado di esprimere il suo parere sulla scuola da frequentare. L’interesse prioritario della minore, in relazione al suo diritto allo studio, è che prosegua il percorso scolastico presso la scuola media dell’Istituto comprensivo “…” di …, senza subire ulteriori traumi.»

- Questo il nostro rapporto sulla visita pediatrica della minore. «In data … la scrivente, consulente tecnica di parte con il dott. Andrea Mazzeo nel procedimento in oggetto per la sig.a …, madre della minore XXX, si è recata presso lo studio della dott.ssa … in via …, dove la minore sarebbe stata visitata. Ad attenderla erano presenti oltre al padre e alla madre due assistenti sociali della circ. … di …, a.s. … e …, che restavano in vicinanza del padre entrando a studio con lo stesso, a seguire la scrivente con la signora …. Dopo telefonata da parte dell’operatrice della casa famiglia … di … alla a.s. …, nella quale comunicava di non trovare parcheggio, le a.s. … e … insistevano per andare a prendere la minore affinché la ragazza fosse accompagnata (scortata) da più persone. La a.s. … spiegava che la minore dovesse essere visitata alla presenza non solo della madre ma anche del padre, delle assistenti sociali e dell’operatrice della struttura. A tal fine la pediatra aveva predisposto un paravento per offrire un minimo di privacy alla minore. La scrivente faceva notare che per la ragazza poteva essere traumatica una tale modalità di visita che non la faceva sentire libera di esprimersi alla presenza delle operatrici, e a disagio per la presenza del padre, essendo un’adolescente, richiedendo con forza il diritto alla privacy della minore e suggerendo che, previa autorizzazione dei genitori, la minore potesse essere visitata dalla sua pediatra senza la presenza di genitori ed estranei. Dopo che, prima la madre e poi il padre autorizzano la visita in loro assenza, la a.s. … chiedeva di essere presente, la pediatra richiedeva la presenza della sua segretaria, arriva la minore con l’operatrice della casa famiglia. La a.s …, andandole incontro, avvisa la minore che i genitori non avrebbero assistito. XXX, visibilmente a disagio e frastornata dalla presenza intorno a lei, appena entrata nello studio medico, di cinque persone, sussurra: “Tutta questa gente per una visita…” . Solo la scrivente è rimasta seduta in disparte per tutto il tempo, al fine di non turbare ulteriormente la minore con un’altra presenza. XXX accetta di essere visitata senza la presenza dei genitori. Da notare la familiarità evidente tra l’operatrice della casa famiglia e il signor …, che, appena entrata, gli va subito incontro salutandolo con un bacetto, dandogli del tu e chiedendo preoccupata: “Ma tu non sei entrato?” Terminata la visita, il padre subito va incontro alla figlia; la ragazza risponde imbarazzata alle domande dell’operatrice e delle assistenti sociali, dando le spalle al padre che cercava l’attenzione della figlia parlandole e toccandole i capelli. XXX, visibilmente tesa e in atteggiamento di chiusura e difesa, tiene le braccia conserte e risponde laconicamente ai sorrisi e ai complimenti degli astanti, sempre affiancata dall’operatrice della casa famiglia. Secondo la scrivente l’eccessiva ed invadente presenza di persone, tra l’altro in confidenza amichevole con il padre, ha di fatto impedito a XXX di esprimersi liberamente in un clima innaturale e costrittivo, in cui la minore si trova immersa ed al quale sarebbe stato per lei scortese e controproducente sottrarsi.» Dott.ssa Bruna Rucci

- In sintesi ecco cosa scrivemmo al CTU: Con riferimento al prosieguo delle operazioni peritali in ordine alla CTU disposta nel procedimento in oggetto, gli scriventi CCTTPP di parte … comunicano alla SV l’impossibilità del prosieguo delle operazioni peritali poiché non intravedono la minima possibilità che le stesse si possano svolgere, come non si sono svolte sinora, nel rispetto del diritto di difesa della sig.a …. Nel calendario comunicato dalla SV a mezzo pec, che di seguito si riporta: … la SV non ha previsto alcun incontro con la minore congiuntamente ai genitori e con la minore da sola, come da quesiti del giudice che, per completezza, di seguito si riportano: «… sentite le parti separatamente, congiuntamente e, ove possibile, con la figlia, nonché sentita la minore,…». Né gli scriventi comprendono come una CTU possa rispondere al quesito: «… quale sia la condizione psicofisica … della minore» senza l’ascolto della minore stessa nella sede ufficiale della CTU medesima, alla presenza dei consulenti di parte. Gli scriventi sono a conoscenza che la SV ha incontrato e ascoltato la minore nella casa famiglia di … (..) ove la stessa è stata forzatamente collocata nel … c.a.; concorderà comunque che tale ascolto è nullo sotto un duplice profilo. Nullo perché effettuato senza contraddittorio e senza rispettare il diritto di difesa delle parti; nullo anche perché effettuato mentre la minore (che comunque ha … anni) è fortemente traumatizzata dall’inserimento forzato in una situazione comunitaria già da lei subita alcuni anni fa, per le modalità con le quali il prelievo forzoso (un blitz di polizia che non si riserva nemmeno ai latitanti di mafia) è avvenuto e infine per le condizioni di ristrettezza cui si è venuta a trovare (quasi un regime di 41 Bis) senza poter liberamente comunicare con i suoi familiari e i suoi amici, sradicata da tutta la sua vita precedente, senza aver commesso reato alcuno. Che conclusioni si possono trarre da un ascolto tenuto in queste condizioni di tortura psicologica? Tale ascolto ha prodotto il risultato di favorire gli incontri liberi della minore con il padre (e cioè di un testimone con un indagato, potendo ciò favorire anche la reiterazione del reato). … Inoltre gli scriventi non possono non prendere atto che nell’intervallo tra l’incontro peritale del … e la Sua convocazione pervenuta il … sono intervenuti dei fatti nuovi che, a questo punto, pregiudicano ancora maggiormente una CTU non nata certamente sotto una buona stella. Difatti: A) Con i quesiti posti il giudice ha fatto entrare nella presente CTU, disposta in un giudizio civile, atti istruttori (le dichiarazioni della minore dell’… …) pertinenti ad autonomo procedimento penale, verosimilmente ancora coperti dal segreto istruttorio, o investigativo, alla data del … (data di conferimento dell’incarico di CTU e formulazione dei quesiti). B) Con il quesito n° 3 il giudice delega il CTU ad accertare «le condotte paventate dalla controparte, accertando anche l’attendibilità della minore …»; quesiti che esulano dalle competenze di un CTU a maggior ragione in un procedimento civile e non penale. Ogni accertamento di condotte illecite, come pure dell’attendibilità del testimone sono di competenza del giudice penale. Questo quesito rappresenta un eccesso di delega e di per sé invalida ulteriormente le operazioni peritali. Ciò che il consulente tecnico può valutare è solo la capacità a testimoniare, ovvero (si consulti Fornari, 2015: Trattato di psichiatria forense) «se le dichiarazioni, le confessioni, le ammissioni, le accuse di quel soggetto siano o meno espressione di un funzionamento mentale alterato da patologia psichiatrica o da disturbo della sfera cognitiva e/o affettivo-relazionale che abbiamo negativamente interferito sulla fissazione dell’evento e incidano sulla rievocazione dello stesso». C) Nel Suo elaborato, depositato in cancelleria il …, alla pag. 45 la SV compie un ulteriore errore metodologico quando riprende quasi integralmente la consulenza per il PM della D.ssa … laddove il Giudice chiedeva di acquisire solo le dichiarazioni della minore e non anche la consulenza della D.ssa …. La consulenza della D.ssa … risulta depositata in Cancelleria il …, non faceva quindi parte del fascicolo di causa all’atto del conferimento dell’incarico di CTU (…) e pertanto non poteva, per regolarità procedurale, essere acquisito alla CTU medesima. Riservandoci di segnalare ai legali di parte … altri profili di illegittimità, se non addirittura di rilevanza penale, circa questa irregolarità procedurale, riteniamo che la stessa invalidi le operazioni peritali medesime. … D) Infine, nel Decreto del … il Giudice del procedimento, D.ssa …, richiama una relazione dei Servizi sociali del Comune di … e una relazione di una psicologa, D.ssa …; da tale ultima relazione, ripresa dal Giudice, emerge che la D.ssa … formula dei giudizi sul comportamento della madre di XXX, sig.a …. La sig.a … ci rappresenta di non essere mai stata sottoposta a visita dalla D.ssa …, anzi di non conoscerla neppure e di non averla mai sentita nominare. La circostanza è oltremodo grave configurando il falso ideologico, perché una professionista, incaricata di pubblico servizio, esprime delle valutazioni sul comportamento di una persona senza nemmeno conoscerla; valutazioni destinate all’autorità giudiziaria. Questo e altri elementi, come il fatto, tra l’altro, che la D.ssa …, assistente sociale del Comune di … (..) continua a operare sul caso della minore pur versando in una condizione di stridente incompatibilità dato che non solo lavora a stretto contatto di gomito con il padre della minore (impiegato del Comune di …, addetto agli Affari generali) nei confronti del quale pendono tuttora le accuse fatte dalla figlia minorenne di comportamenti molesti sul piano sessuale, ma opera in regime di convenzione annuale con lo stesso Comune e come tale si trova in una posizione di particolare precarietà lavorativa che possono renderla suscettibile di cedimento a pressioni di vario tipo poiché una sua posizione terza rispetto alla vicenda nella quale è coinvolto un dipendente della stessa Amministrazione potrebbe comportare il mancato rinnovo della convenzione e la perdita quindi del posto di lavoro. …

- Relazione peritale molto ambigua e che di fatto invalida la testimonianza della minore con considerazioni molto opinabili. Riporto la conclusione: «… si conclude che l’audizione fornita dalla minore XXX in data … presenta caratteristiche compatibili con la presenza nella minore di capacità cognitive adeguatamente sviluppate rispetto all’età cronologica e funzioni psichiche di base compatibili con la competenza a rappresentarsi correttamente la realtà e a riferirla, tuttavia si rilevano spunti di criticità e di rischio evolutivo, espressi attraverso i su indicati elementi inadeguati dal punto di vista contenutistico e formale, in relazione ad aspetti inerenti il rapporto con l’elemento paterno. Tali aspetti non consentono di poter considerare l’audizione fornita come compatibile con la possibilità da parte della minore di rendere testimonianza specifica sui fatti oggetto di causa». Ed è la solita questione, i minori vittime di abusi sessuali, per gli psicologi giuridici, hanno capacità di rendere testimonianza ma non sono credibili perché manipolati. Ecco un mio post sulla questione: http://andreamazzeo.altervista.org/blog/di-come-la-psicologia-giuridica-si-fa-complice-degli-abusi-sessuali-sui-minori/ Su questa perizia formulammo i nostri rilievi, ma senza esito, perché era già tutto deciso; di seguito uno stralcio: «… Non si riesce pertanto a seguire il percorso logico-razionale che ha portato la CT da queste premesse a concludere che la minore non sia in grado di rendere una testimonianza specifica sui fatti oggetto di causa. Tutti gli elementi clinici riportati dalla CT concordano indicando l’idoneità psicologica della minore a rendere testimonianza, ma le conclusioni della CT non sono coerenti con gli elementi clinici da lei stessa descritti. In merito alla seconda parte del quesito, ovvero le condizioni psicologiche attuali della minore, la CT descrive un tono dell’umore eccitato, la presenza di discrete quote ansiose, una tendenza alla frammentazione delle interazioni con il magistrato e la consulente, una rapida alternanza da un tono emotivo all’altro, non sempre congrui alla situazione valutativa, eloquio logorroico con accelerazione a livello formale ideativo e dei nessi logici. Vanno sottolineati alcuni elementi. L’ascolto della ragazza si è svolto il … nello studio della D.ssa …; il setting in cui si è svolto l’ascolto della minore, a parere dello scrivente, non è stato dei più felici e, sia pure in maniera involontaria, è stato tale da non mettere a proprio agio la ragazza nel riferire ciò che era oggetto di ascolto. Di fatto la ragazza è stata fatta sedere su una poltroncina centrale, avendo alla sua destra la PM e alla sua sinistra la D.ssa …; inoltre di fronte a lei, seduto al lato opposto della scrivania, l’ispettore di PG. Il fatto di essersi trovata, in un certo senso, tra due fuochi, ovvero le sue due interlocutrici, la PM e la CT, ha sicuramente influenzato il suo stato d’animo, dovendo riferire dei fatti per lei dolorosi rivolgendosi a una interlocutrice e nel contempo non poter osservare l’altra interlocutrice che veniva a trovarsi fuori del suo campo visivo, esattamente alle sue spalle. E ciò alternativamente, sia quando rispondeva alla PM sia quando rispondeva alla CT (questo spiega quell’idea di frammentazione che la CT ha rilevato). La presenza, poi, di fronte a lei di una terza persona, di sesso maschile, è stata una ulteriore fonte di stress dovendo riferire “cose spiacevoli” sul padre avendo di fronte un uomo che di certo le ricordava la figura del padre medesimo.»

- La necessità di omettere le date rende ermetico questo passo. Nella sostanza, la perizia in ordine alla capacità a testimoniare delle ragazza venne depositata in una data X; si presume pertanto che fosse nel fascicolo del PM e secretata sino al deposito della richiesta di archiviazione che è stata fatta dal PM dopo 40 giorni dal deposito della perizia. Sino quella data nessuno poteva essere a conoscenza dei contenuti della perizia perché secretata dal PM. Il CTU invia alle parti la bozza della sua relazione venti giorni prima del deposito della richiesta di archiviazione da parte del PM citando ampiamente stralci della perizia, che a rigore nessuno a quella data conosceva.